暗夜寻光,他以眼眸为尺丈量未知

星火燎原,他以毕生为炬照亮前路

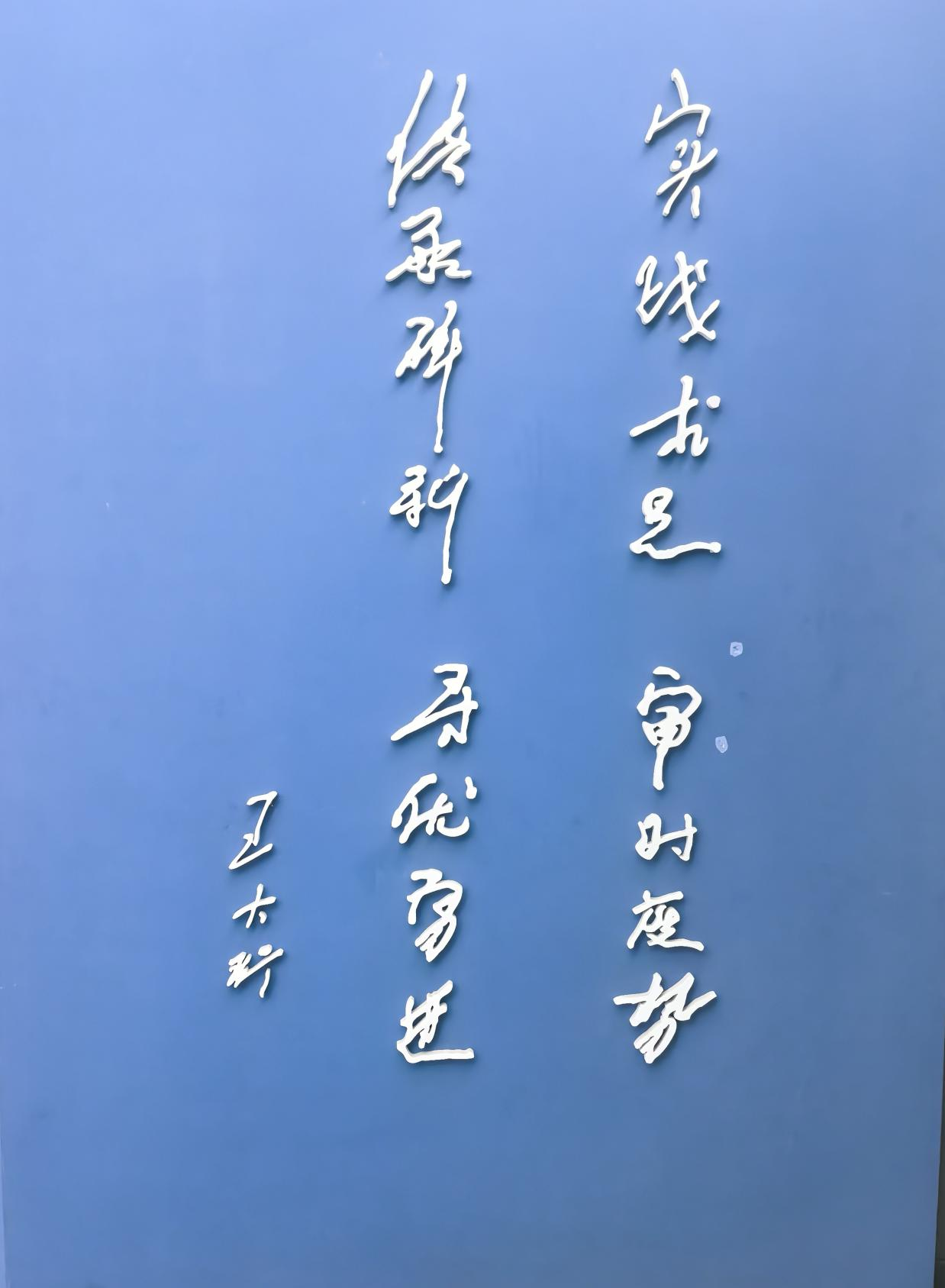

1915年生于东京的江苏少年

因父亲王应伟(我国最早的天文与气象学家,中国天文学会创始人之一)

赋予的“珩”字

注定与光学结缘

回顾王大珩先生的一生

从战火纷飞中归国的青年学者

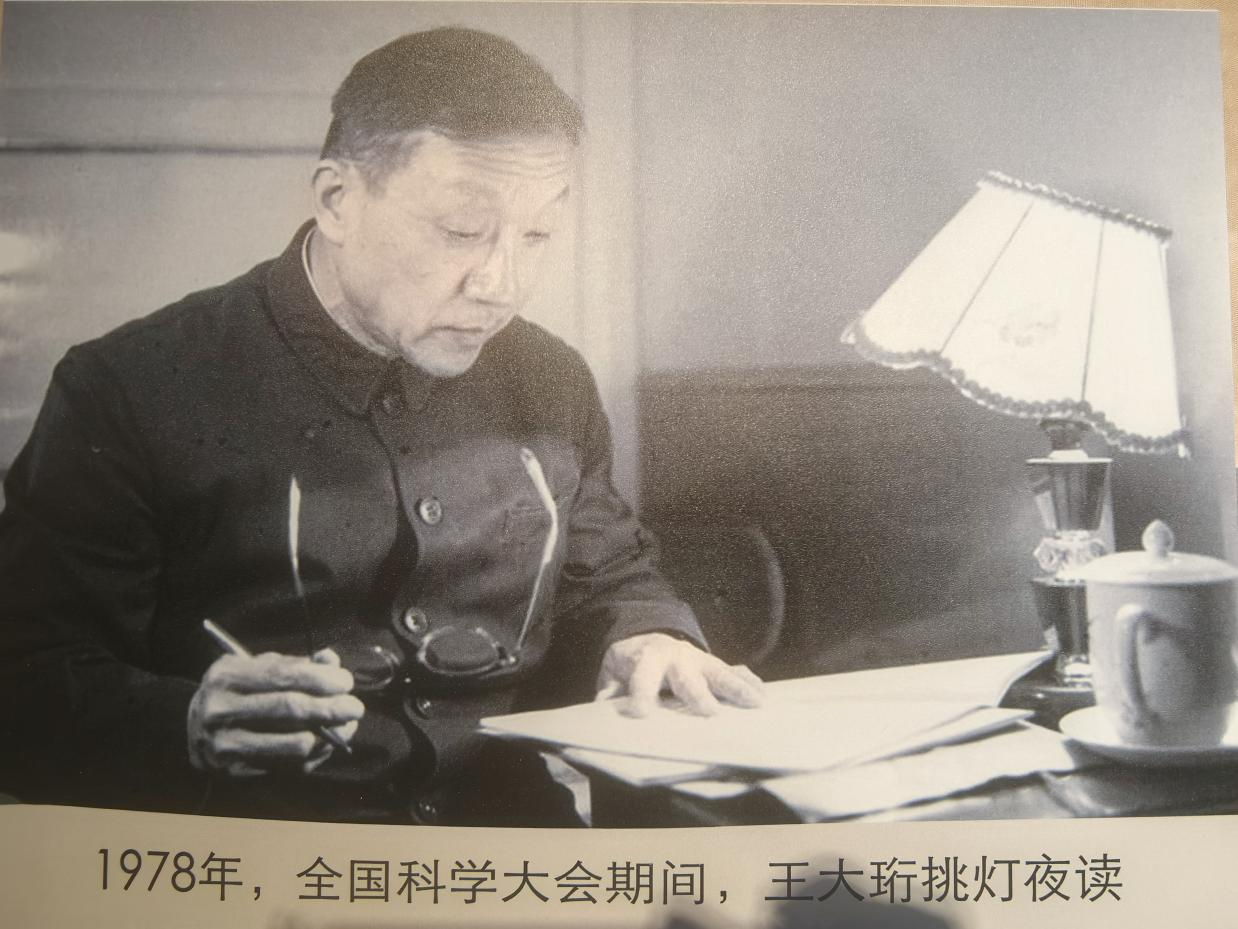

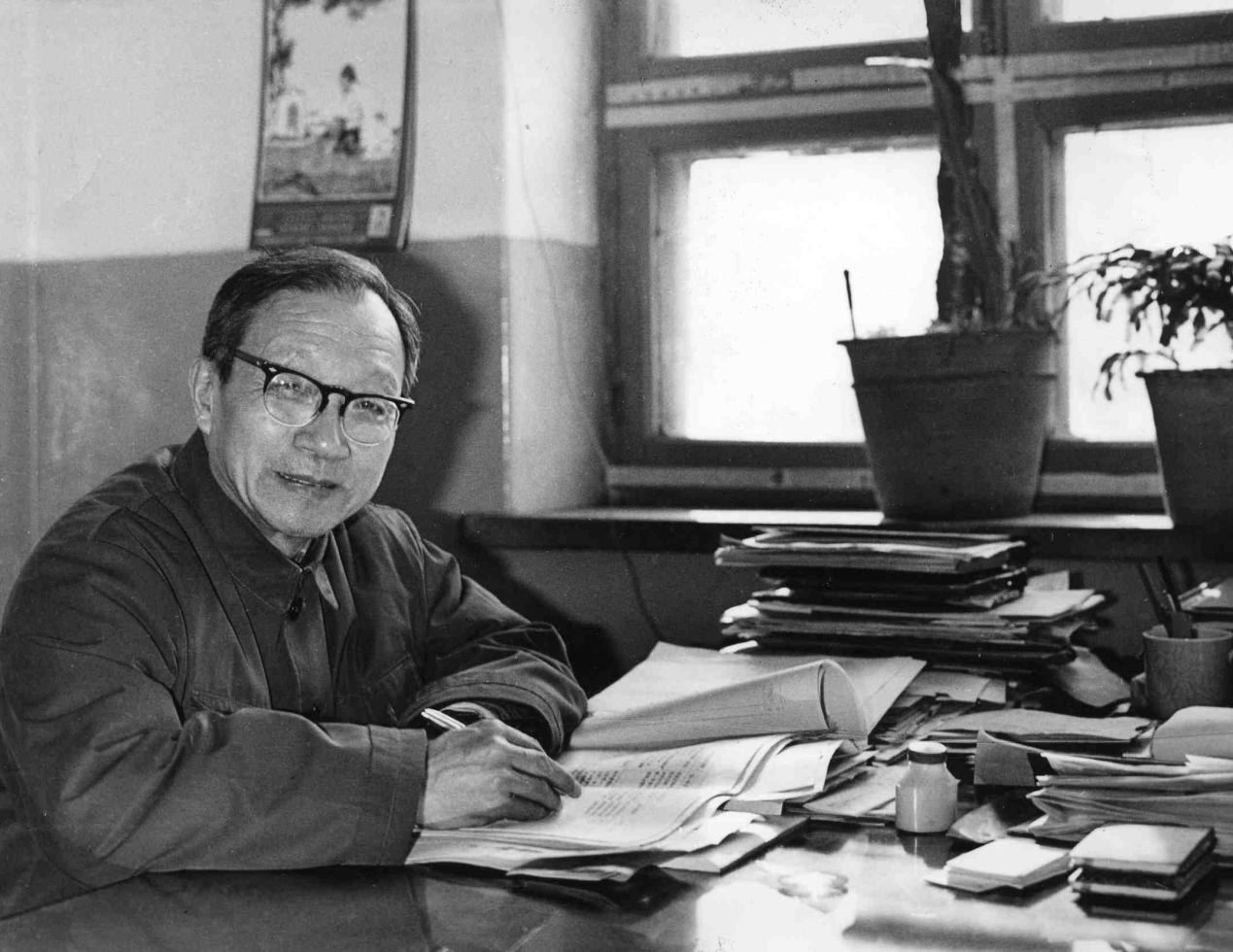

到暮年仍伏案疾书的战略科学家

从中国第一炉光学玻璃淬火成锋

到“两弹一星”划破天际的轨迹

这位永不停歇的“追光者”

在中国大地上点燃第一簇光学火种

……

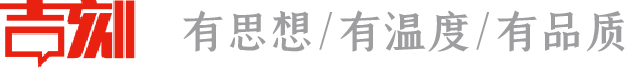

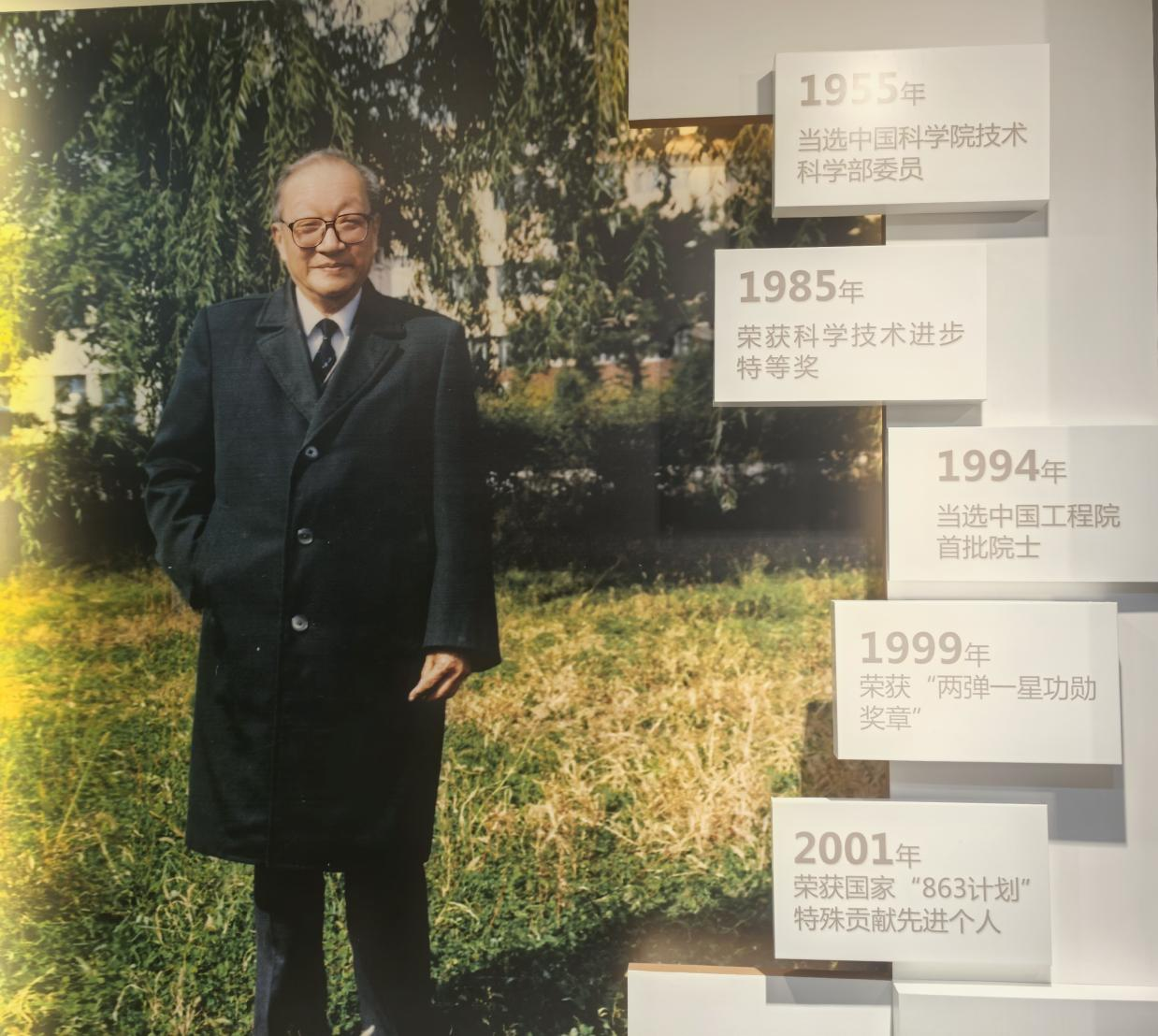

走进位于长春理工大学的王大珩展厅,他亲笔题写的“实践求是、审时度势、传承创新、寻优勇进”16个字,编织着一位战略科学家跨越世纪的追光史诗。

战火洗礼 求学报国

1932年,17岁的王大珩以优异的成绩考入清华大学物理系。1937年,日本帝国主义悍然发动了全面侵华战争。在面临着民族危亡的战争年代,王大珩先生考取了赴英国“庚款留学”的资格,怀揣“科技救国”的理想,去海外留学。

1941年,王大珩进入英国谢菲尔德大学玻璃制造技术系学习。从此奠定了他终身的志趣和事业。

在英国留学期间,大珩先生看到了光学仪器大量而特殊的用途。他主动放弃博士学位,受聘英国昌司玻璃公司,从事新型光学玻璃的开发研制,在这里,王大珩进行了200多埚玻璃熔炼实验,全面掌握了光学玻璃制造技术。1948年,王大珩毅然选择了回到祖国,“要为祖国和民族做些事情。” 在这里,王大珩进行了200多埚玻璃熔炼实验

北上长春 奠基“中国光学摇篮”

1950年,政务院决定在中国科学院设立仪器馆。1951年,王大珩受中国科学院邀聘筹建仪器研制机构。考虑资金、气候、社会环境等多种因素之后,最终把建馆地址选在长春市。

当时,不仅仅科学仪器匮乏,就连制造光学精密科学仪器的材料光学玻璃也是空白。

就这样,大珩先生带领第一批28个人、1400万斤小米,开启了新中国的光学事业。1953年1月,中国科学院仪器馆正式成立,也就是今天长春光机所的前身。王大珩任副馆长并代理馆长职务,后任馆长、研究员。

仪器馆从无到有,在废墟中成长。短期内,就试制出大大小小、种类繁多的仪器设备,为科学院和全国的科学研究机构提供了重要的研究保证。短短的几年内,发展成为一个部门齐全、设施较为完备的研究机构。1956年11月21日,《人民日报》介绍了仪器馆的情况,自豪地向国人宣传:“仪器馆经过几年的工作,已经在仪器制造特别是光学仪器制造上掌握了一些国际上已有的先进技术,并且建立了初步的技术基础!”

1953年,中国第一首炉光学玻璃的成功熔制,结束了中国没有光学玻璃的历史,为建立新中国的光学仪器制造工业奠定了基础。事业的帷幕就此拉开。

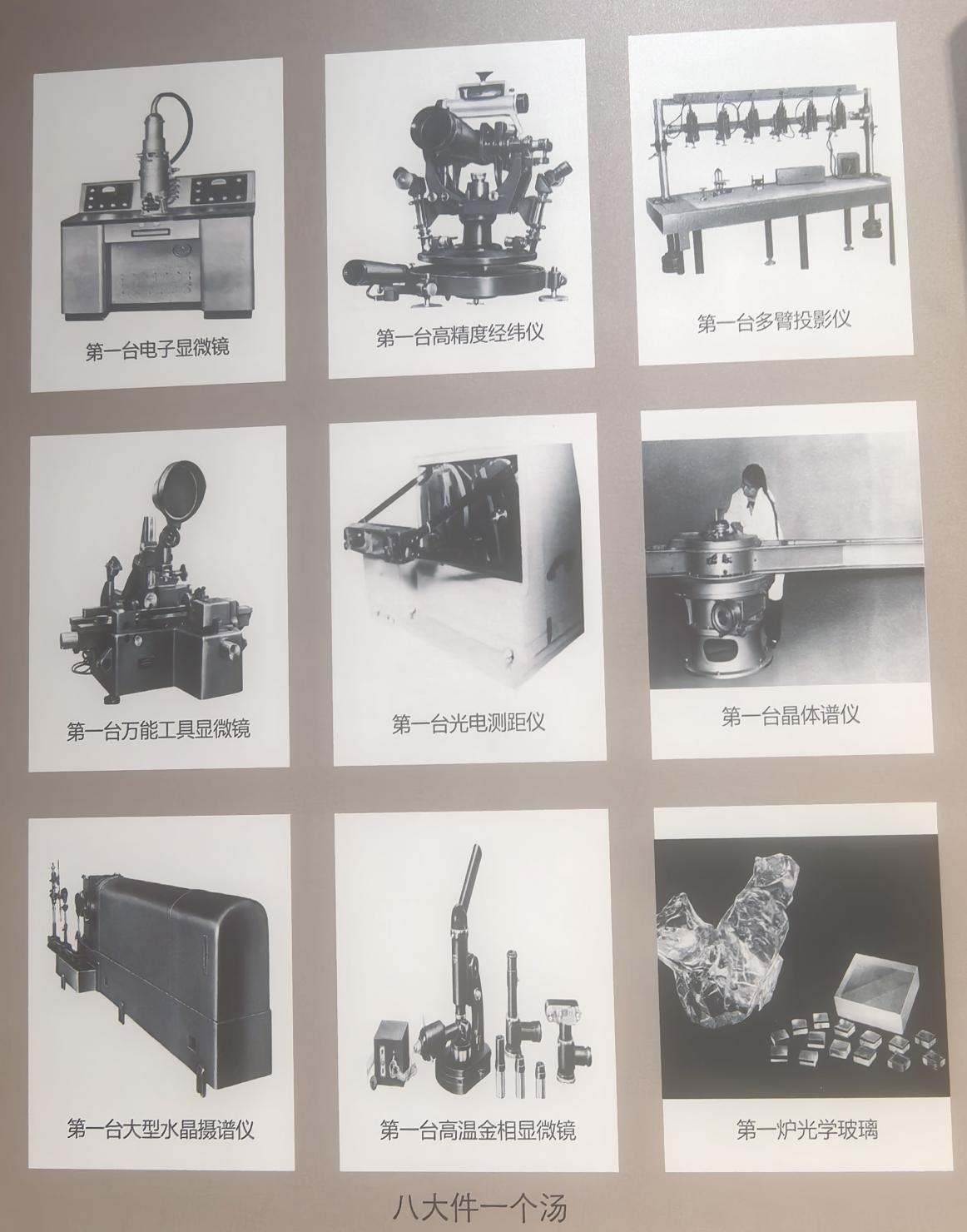

随后六年,相继研制出的“八大件一个汤”(我国第一台电子显微镜、高温金相显微镜、多臂投影仪、大型光谱仪、万能工具显微镜、晶体谱仪、高精度经纬仪、光电测距仪),填补了我国在光学仪器发展中的空白,为研制、开发大型精密光学设备奠定了可靠的技术基础。

在王大珩的主持领导下,长春光机所发展成为我国应用光学研究及光学仪器研制的重要科研开发基地,被誉为“中国光学的摇篮”。

苍穹铸剑:“两弹一星”中的光学之眼

上世纪50年代末,鉴于当时严峻的国际形势,我国决定自行研制“两弹一星”。

在这项彪炳史册的大型工程中,王大珩带领近1000人的队伍,参与了大型电影经纬仪、高速摄影机等研制任务。他们研制的用来测量导弹轨道参数的我国第一台大型靶场观测设备,用来记录我国第一颗原子弹爆炸火球威力的高速摄影仪,为新中国核试验提供关键数据。随后,又保障了中国首颗卫星“东方红一号”轨道观测,为“两弹一星”工程做出了卓越贡献。

当卫星返回地面,看到相机带回的拍摄资料,中国人头一次成功地看到了清晰的地面图像。

星海谋局 科技兴邦

有人说:“王大珩满怀爱国热情,把自己的一生都无私奉献给了国家,他心里装着的不仅仅是光学,而是整个国家的发展。”

1983年王大珩调任中国科学院技术科学部主任,敏锐捕捉国际科技竞争态势。

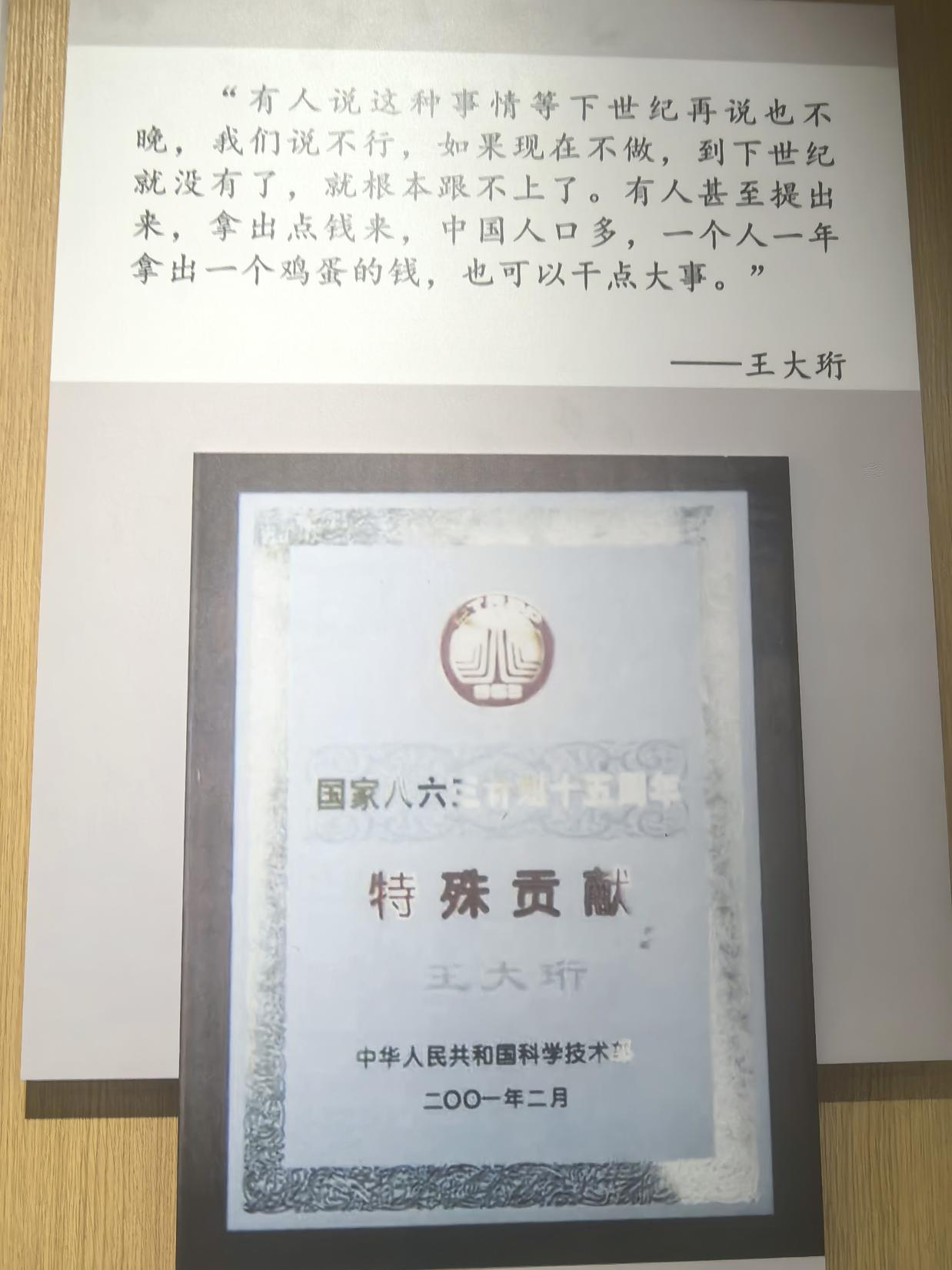

“有人说这种事情等下世纪再说也不晚,我们说不行,如果现在不做,到下个世纪就没有了,就根本跟不上了……”

1986年,面对美国发表的“星球大战计划”,王大珩与三位科学家连夜起草《跟踪研究外国战略性高技术发展建议》,这个建议经过全面论证和多次修改,成为《国家高技术研究发展计划纲要》,这就是催生改变中国科技命运的“863计划”。

该计划至今累计创造经济效益超万亿,使我国在量子通信、人工智能等30余个前沿领域实现领跑。

王大珩心怀祖国科技事业,直到晚年依然如故。

1992年,王大珩与张光斗、师昌绪、张维、侯祥麟、罗沛霖联名向党中央提出成立中国工程院的建议。1994年,中国工程院正式成立。同年,倡议“中国空间站”“大型空间望远镜”预研,前瞻布局航天光学。

2003年,王大珩向国家提出抓紧研制大飞机的建议,带动众多领域的高技术产业和诸多基础学科的发展,大幅提高我国科学技术水平。

薪火相传 构建光学人才矩阵

王大珩先生虽然未长期专业从事教育工作,但他特别热心教育事业,关心国内光学专业人才的培养,是多所高校的奠基人。

1996年,王大珩出资设立中国光学学会科技奖。2000年,正式命名为“王大珩光学奖”,旨在激励中国从事光学与光学工程领域的中青年科技工作者与高校青年学生奋发向上、创新进取。

在他的建议下,浙江大学在国内首先设立光学仪器系;他倡导创办了我国第一所光学专业高等院校——长春光学精密机械学院(现为长春理工大学),并兼任院长,他亲自制订教学大纲,亲自为学生授课。他负责筹办哈尔滨科学技术大学(现为哈尔滨理工大学),兼任校长……

王大珩构筑起覆盖基础研究、工程应用、战略规划的全维度人才矩阵。

先生之风 山高水长。

“两弹一星功勋奖章”获得者

中国科学院院士

中国工程院院士

国际宇航科学院院士

著名光学家

我国近代光学工程的重要学术奠基人、开拓者和组织领导者

杰出的战略科学家、教育家

……

王大珩以毕生的心血,缩短中国与世界的科技差距,用亲手创建的光学事业照亮中国,用自己的行动践行入党志愿书上的庄严承诺。

当国际天文学联合会将编号17693的小行星命名为“王大珩星”,那颗小行星在浩瀚苍穹里实现“光”辉永“珩”。

大珩广场上先生的青铜像,凝固着这位战略科学家执卷凝思的瞬间,并指引无数后来者循光而行,续写属于中国的追光史诗。

中国吉林网 吉刻APP

记者 陈志文

资料整理来源于 长春理工大学 中国科学院长春光机所